Die Vorgeschichte

Als der Oberbefehlshaber des Heeres nach dem 10. Mai 1940 versprach, die Eigenständigkeit Luxemburgs zu respektieren, verhielten sich die Luxemburger zunächst passiv und abwartend und vor allem skeptisch. Mit der Einsetzung Simons als Chef der Zivilverwaltung änderte sich jedoch die Haltung der Luxemburger grundlegend. Simon wollte das freiwillige und ausdrückliche Bekenntnis der Bevölkerung zum Deutschtum erreichen. Die Sprachenverordnung machte klar, daß die Eigenart Luxemburgs nicht mehr berücksichtigt werde und bewirkte die ersten Proteste. Familiennamen und Symbole der Unabhängigkeit wurden verdeutscht, bzw. abgeschafft. Die Luxemburger äußerten offen Resistenz gegen die Germanisierungsversuche der Nazis (z.B.: „Spengelskrich“, Demonstration gegen den Abriß der „Gëlle Frau“ am 21. Aktober 1940).

Die Resistenz / Der Widerstand

Man kann zwischen passiver und aktiver Resistenz unterscheiden. Da die Luxemburger sich aktiv zum Deutschtum bekennen sollten, kann behauptet werden, daß die gesamte Bevölkerung (mit Ausnahme der Kollaborateure) passive Resistenz leistete. Erst diese passive Resistenz und die latente Hilfsbereitschaft der Luxemburger ermöglichten es der aktiven Resistenz tätig zu werden.

Mitte August 1940 trafen sich in Esch/Alzette die Scoutschefs des Süddistriktes und beschlossen Widerstand zu leisten. Als die Scoutorganisationen aufgelöst wurden, bestanden sie im geheimen weiter. Weitere Widerstandsgruppen wurden gegründet: die Lëtzeburger-Patriote-Liga (LPL), Trei Lëtzeburger Studenten (TLS), Lëtzeburger Legioun (LL), Lëtzebuerger Patriote Liga (LPL), Lëtzeburger Fraiheets-Bond (LFB).

Die ersten Aktivitäten dieser Resistenzgruppen war es den Deutschen eine eigene, luxemburgische Propaganda entgegenzusetzen (Flüsterpropaganda, Flugblätter, Austeilen von Photos und Abzeichen, Zerstörung von Naziplakaten). In geheimen Druckereien wurden patriotische Propagandamittel hergestellt. Die wohl bekannteste Geheimdruckerei befand sich auf dem Friedhof von Rümelingen. Hier wurden in einer leeren Grabkammer Tausende von Flugblättern gedruckt.

Diese Flugblätter sollten die luxemburger Bevölkerung über die Personenstandsaufnahme vom 10. Oktober 1941 aufklären. Bei dieser Volkszählung wollte der Gauleiter die Luxemburger zwingen, sich formal zum Deutschtum zu bekennen, indem sie drei Fragen zu Staatsbürgerschaft, Muttersprache und Volkszugehörigkeit mit „deutsch“ beantworten sollten. Die Widerstandsbewegungen forderten die Luxemburger auf mit dreimal „lëtzebuergesch“ zu antworten. Die Auszählung der Stimmzettel ergab, daß die Luxemburger dem Aufruf der Resistenz folgten und sich zu ihrem Luxemburgertum bekannten. Als Reaktion verhängten die Nazis die Todesstrafe für die Resistenzler. Mehr als 300 Personen wurden verhaftet und in das Sonderlager Hinzert eingewiesen. Diese Personenstandsaufnahme war einer der größten Erfolge der luxemburgischen Resistenz. Der 10. Oktober ist deshalb auch ein großer nationaler Erinnerungstag in Luxemburg.

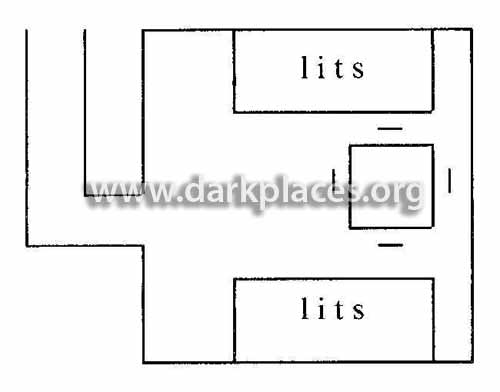

Überblick über die Luxemburger Resistenzorganistionen und deren Tätigkeiten.

Die als größte bekannte Aktion der luxemburgischen Resistenz ist der Streik von 1942 geblieben. Am 30. August 1942 verkündete Simon die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht für Luxemburg, die "Zwangsrekrutierung". Am 31. August 1942 brach in Wiltz ein Streik aus. Die Streikbewegung erreichte im Laufe des Morgens Diekirch, Ettelbrück. In der Schifflinger Eisenhütte legten 2000 Arbeiter die Arbeit nieder. Bis zum 2. September 1942 weitete der Streik sich aus. Stahlwerke, wie in Differdingen und Düdelingen, Eisenerzgruben wie Tetingen und Rümelingen, Schüler der Lyzeen in Esch, in Echternach, zukünftige Lehrerinnen der Normalschule beteiligten sich daran. Bauern verschütteten die Milch. Simon bekam die Lage nur durch größten Terror in den Griff. Der Belagerungszustand wurde ausgerufen, 21 Personen zum Tode verurteilt und sofort erschossen. Selbst in der ausländischen alliierten Presse erschienen Berichte über den Luxemburger Generalstreik. Die Luxemburger bekannten sich an diesen Tagen klar gegen Nazideutschland.

Der Generalstreik konnte nicht verhindern, daß die Jahrgänge 1920-1924 sofort eingezogen wurden. Die weiteren Jahrgänge wurden wie folgt eingezogen: 1925 am 25. März 1943, 1926 am 8. Dezember 1943, 1927 am 14. Juli 1944. Jedoch wurden in Luxemburg die älteren Jahrgänge bis 1913 oder 1908 nicht, wie im benachbarten Elsaß-Lothringen geschehen, eingezogen.

Von insgesamt 11168 Zwangsrekrutierten waren 3510 Kriegsdienstverweigerer oder Deserteure.

- Zwangsrekrutierte: 11168

- Deserteure oder Refraktäre (Wehrpflichtverweigerer): 3510

- Vermisste: 1084 (1250 ?; je nach Quelle)

- Gefallene: 1775

- Hingerichtete: 253

- Maquiskämpfer oder Allierte Soldaten: 705

44 Luxemburger welche beim belgischen Maquis kämpften, sind gefallen oder wurden hingerichtet. Unbekannt ist die Zahl der Luxemburger in der Fremdenlegion. 1100 Luxemburger fanden in der Region Auvergne Zuflucht. Am 14. Dezember 1943 sollten 400 Zwangsrekrutierte ihren Wehrdienst antreten - es fehlten 161!

Im Ausland gelang es vielen Luxemburgern aktiv am Kampf gegen Nazideutschland mitzuwirken. Zuerst seien die "Maquisards" genannt. Rund 400 Luxemburger kämpften in Frankreich und Belgien bei den Untergrundtruppen des Maquis. In Frankreich waren sie eingegliedert in die FFI (Forces Françaises de l'Intérieur), in Belgien gehörten sie zu den Reihen der "Les Insoumis" und der "Armée Blanche". Insgesamt wurden 69 Luxemburger während des Krieges in den Reihen des Maquis getötet. Rund 220 Luxemburger Freiwillige kämpften in den Truppen der Alliierten gegen Deutschland. Die meisten dieser Luxemburger wurden am Ende des Krieges in der belgischen Artilleriebrigade "Brigade Piron", unter der Leitung des belgischen Lieutnant-Colonel Piron, verpflichtet. Diese Brigade beteiligte sich an der Landung in der Normandie und war außerdem in Belgien und den Niederlanden aktiv. Erbgroßherzog Jean gehörte der britischen Einheit "Irish Guards" an. Andere Freiwillige gehörten den Forces Françaises Libres an. Auch in der Roten Armee dienten 5 Luxemburger. (Quelle: http://histoprim.cte.lu/lehrer/wk12.html)

Die Zwangsrekrutierung, eine gezielte Vernichtung des Luxemburger Volkes

"Die Reichsregierung verspricht sich durch eine sofort vorzunehmende Generalmobilmachung eine Aufbesserung der Heeresbestände um 35000 Mann. Zudem wird eine geschickte Einordnung der neuen Truppenteile in die Frontlinie eine entsprechend hohe Verlustziffer bedingen, und durch die notwendig werdende Ergänzung der Bevölkerung durch Reichsdeutsche wird der Durchdringung des Landes ein nicht zu unterschätzender Vorschub geleistet".

gez.: Dr. Goebbels

(Quelle: Knepper, A.: Les réfractaires dans les bunkers. Luxembourg 1988)

"Die erschreckend hohe Verlustziffer, 3500 Tote und 5000 Verwundete innerhalb der Reihen der zur Wehrmacht verschleppten Luxemburger, beweist an und für sich zur Genüge, wie in Wirklichkeit mit der Jugend Luxemburgs verfahren wurde und was bezweckt war. Es war nicht nur ein Kriegsverbrechen, sondern ein niederträchtiges Verbrechen an der Menschheit. Wie die Juden, die Zigeuner und sonstige, in den Augen der Deutschen "minderwertiges Gesindel", liquidiert werden sollten, so sollten auch Luxemburgs Mädchen und Jungen ausgerottet werden. ..."

"Les Sacrifiés"

(Quelle: Knepper, A.: Les réfractaires dans les bunkers. Luxembourg 1988)

Dank der Arbeit der Resistenz konnten 2400 Wehrdienstverweigerer und Fahnenflüchtige in Luxemburg, in Patriotenhäusern oder in unterirdischen Unterständen (Bunker) untertauchen. In fast jeder Ortschaft gab es mutige Einwohner, die Refraktäre auf ihrem Speicher oder im Keller versteckten. Die Refraktäre waren sich bewußt, daß ihre Familie wegen ihrer Fahnenflucht zwangsumgesiedelt werden würden. "... daß die Absiedlung als entscheidende Maßnahme für alle Fälle von Desertion von der Wehrmacht anzusehen und durchzuführen sei. Es müsse hierbei als selbstverständlich betrachtet werden, daß die Eltern und ihre Sippe für das Vehalten des Sohnes mitverantwortlich bemacht werden ..." (gez.: A. Groner SS-Haupsturmführer und Lagerführer; E.G. Luxemburg, 10. Dezember).

Die Refraktäre und Fahnenflüchtige in den Bunker wurden von Leuten aus den nächstgelegenen Ortschaften (oft unter Gefährdung ihres eigenen Lebens) mit Nahrungsmitteln und Kleidung versorgt. In Luxemburg gab es damals insgesamt 85 Bunker mit über 400 Refraktären. Sie waren im ganzen Lande verstreut, vor allem jedoch in den Wäldern des Öslings.

Die Bunker der Refraktäre:

Béigen (Boevange) - Der Bunker "Béiger Hardt"

Am 11. September 1943 hat die Gestapo in Brüssel den Belgier Machiaels, welcher zur Gruppe Holzheimer gehörte, festgenommen. Die Gestapo zwang Machiaels - einen Strick um den Hals und einen um die Taille - sie zum Bunker der Holzheimer-Gruppe zu führen. 50 Polizisten begleiteten sie. Es gelang Machiaels jedoch, die Gruppe zu warnen indem er auf einer leeren Patronenhülse pfiff. Durch einige Umwege mit seiner "Reisegruppe" ermöglichte er der Holzheimer-Gruppe, rechtzeitig zu verschwinden. Machiaels wurde dann in das Konzentrationslager Ausschwitz überführt.

Die Holzheimer-Brüder hatten sich in den Wäldern zwischen Clerf (Clervaux) und Munshausen versteckt. Die deutsche Polizei erfuhr allerdings, daß die Brüder des öfteren ein bestimmtes Haus in Clerf aufsuchten und beschloß, sie in einen Hinterhalt zu locken. Nach einer nächtlichen Schießerei, waren zwei der Brüder auf der Stelle tot und der dritte verstarb wenig später.

Drei Personen wurden verhaftet weil sie die Gebrüder mit Nahrungsmitteln usw. versorgt hatten: Pierre Fellens, Henri Scheer und Antoine Molitor. Alle drei wurden im Konzentrationslager Mauthausen interniert, wo Henri Scheer später verstarb.

Béigen (Boevange) - Der Bunker "Béiger Hardt II"

Ein zweiter Bunker wurde Anfang 1944 in der "Béiger Hardt" gegraben. Hier versteckten sich Jean-Pierre Godfroid und seine Vettern Michel und Tun Godfroid. Hubert Fisch, Jean Glod und Pierre Fellens versorgten sie mit dem Nötigsten.

Der Unterstand bemaß 2x3 Meter und die Wände waren mit Baumstämmen verstärkt. Ein ziemlich langer Tunnel führte zu einem Notausstieg. Die Refraktäre waren unbewaffnet.

Im Juni 1944 wurde der Bunker von deutschen Soldaten umstellt, während Tun Godfroid gerade nicht vor Ort war. Jean-Pierre und Michel Godfroid konnten durch den Notausgangstunnel entkommen bevor die Deutschen Handgranaten in den Bunker warfen. Kurz nach dem Ausstieg wurde Jean-Pierre von einer Kugel getroffen und verhaftet, während Michel entkommen konnte.

Béiwen (Bavigne) - Der Bunker "Am Rosendall"

Ende 1943 hatten Michel Nicks, Nicolas Schauls und Nicolas Marteng im Gebiet "Am Rosendall" einen perfekt getarnten Bunker eingerichtet. Fünf Refraktäre konnten sich hier bis zur Befreiung verstecken. Es waren dies: Jos Marteng, der Sohn von Nicolas Marteng, Will Majerus, Albert Nicks, der jüngere Bruder von Michel Nicks, Pierre Zacharias und Jos Jentges. Die umliegenden Einwohner versorgten sie mit Verpflegung. Die Refraktäre verfügten über einen deutschen Revolver und über deutsche Gewehre.

Der Unterstand hatte in etwa die Maße 4x4 Meter und eine Höhe von 2,40 Metern. Es gab zwei zweistöckige Betten, einen Tisch und Stühle. In den Unterstand gelangte man durch einen seitlichen, schräg nach unten führenden Gang. Dieser Gang sollte als Explosionsschutz dienen.

Bissen - Der Bunker "A Laaschtert"

Unweit von Bissen-Grevenknapp, am Ort genannt "a Laaschtert", in einem Tannenwald befand sich ein gut getarnter Bunker. Vier Refraktäre fanden hier Zuflucht: Michel Braun, Etienne Reuter, Joseph Jacob und Aloyse Ehmann.

Bivels / Vianden - Der Bunker "Kënzebaach" und der Bunker "Waldbierg"

Jacques Bettendorf und Philippe Gleis, zwei Zwangsrekrutierte auf Heimatbesuch in Vianden, entschlossen sich dazu, nicht mehr zu ihreren Einheiten zurückzukehren. Da sie keine Verbindung zu den Resistenzgruppen hatten, errichtete ihnen Mathias Bettendor, der Vater von Jacques, ein unterirdisches Versteck in "Kënzebaach", unweit der Our. Der Bunker war sehr gut getarnt.

Nach einiger Zeit mußten die beiden jedoch feststellen, daß die Waldfläche um den Bunker zu klein war um im Notfall eine Flucht zu ermöglichen. Also sind sie in Richtung eines Orts namens "Waldberg" in Deutschland aufgebrochen. In der Nähe befand sich der Hof von Jean Theis-Antony, wo Jacques Bettendorf im Landwirtschftsbetrieb ausgeholfen hat. Jacques war überzeugt, hier Verpflegung zu finden. In der Nähe des Gehöfts bauten sie einen neuen Bunker. Jean Theis-Antony sorgte für die Verpflegung.

Blumenthal - Der Bunker "am Richette sengem Besch"

Nach dem Tod von "Ortsgruppenleiter" Alphonse Calmes aus Junglinster, mussten viele Refraktäre ihre Verstecke in den Häusern verlassen und sich in den Wäldern verstecken. Frenz Richette hatte in seinem Wald einen kleinen Unterstand errichtet und bot Jos Kass, Louis Kass, Remy Bormes, Henri Steies und Jemy X an sich da zu verstecken. Er sorgte auch für ihre Verpflegung.

Boulaide / Insenborn - Der Bunker "op der Braascht"

Ab Pfingsten und bis zum 1. September 1944 versteckten sich elf Refraktäre in einer Holzhütte, gelegen in einem dichten Nadelwald, etwa drei Kilometer von Boulaide entfernt. Die Refraktäre besaßen Revolver und Gewehre. Hier verschanzten sich: Jean-Pierre Gratias, Marcel Hoschette, René Turmes, Marcel Scheuren, Jean-Pierre Meurisse, Pierre Lallemand, Léon Fay, Camille Rodesch, Eugène Nilles, Camille Mertens und Antoine Rommes. Eine Resistenzgruppe der "UNION" war zuständig für ihre Versorgung mit Lebensmitteln.

Bous - Der Bunker "beim Heesperhaff"

In einem großen Wald "beim Heesperhaff", unweit von Bous, hatten die Refraktäre Jos Back und André Woicik einen unterirdischen Unterstand gebaut. Sie verbrachten hier vier Monate ohne jeglichen Kontakt zur Bevölkerung. Sie konnten nur durch Mundraub überleben.

Burden / Welscheid / Warken - Der Bunker "am Banzendelt"

Im März 1944 hatte der Kriegsdienstverweigerer Nicolas Angelsberg mit zwei anderen Refraktären, René Schockmel und Emile Floener, einen Bunker in etwa 100 Metern Entfernung der Straße Warken-Welscheid ausgehoben. Anfangs bemaß der Bunker 2 x 2 Meter, doch schon bald wurde er auf 4 x 2 x 2 Metern ausgebaut. Geschlafen wurde auf Strohmatrazen. Geheitzt wurde nur nachts in einem Steinofen und dies auch nur mit sehr trockenem Holz um die Rauchbildung weitestgehendst zu vermeiden. Zweimal in der Woche wurden Nahrungsmittel von Burdener Einwohnern an genau definierten Orten hinterlegt. Der Bunker dienten neben den drei oben genannten Refraktären außerdem Johny Franck und J.-P. Baulesch als Unterschlupf. Als Bewaffnung verfügten sie über ein deutsches Kriegsgewehr, zwei Jagdgewehre und einen Revolver.

Als im August 1944 einige Flaschen Wein des Ortgruppenleiters gestohlen wurden, entschiedenen sich die "Bewohner" des Bunkers zu einem neuen Versteck ("an der Fuussebaach") in einem Tannenwald.

Consthum/Goebelsmuhle -"Schwéikaul" - "Homesbaach"

Nachdem sie den Unterstand "op Poschent" (Holzthum) verlassen hatten zogen die Refraktäre Nic Baustert, Mathias Faust, Léon Heinz, Fritz Leweck, Alphonse Wilmes und Aloyse Schmit zum Bunker "Schwéikaul", wo sich schon seit einiger Zeit die Leidensgenossen Martin Glesener, Grégoire Dumong, René Leches und Jean Linden versteckten. Jean Hatz ist später noch dazu gekommen. Tagsüber ware jeweils zwei Personen auf Patrouille und nacht hielt eine Person Wache.

Dahl/Masseler (zwischen Consthum und Fridbësch)

Anfang März 1943 hielten sich Eugène Jans, Edouard Juncker und Gaston Zacharias in einem Bunker zwischen Consthum und Fridbësch versteckt, wo sie auf Jos Zacharias und den deutschen Fahnenflüchtigen Walter Brasch trafen. Nachdem der Deutsche ihnen mehrere Male zu unvorsichtig war, beschlossen Eugène Jans, Edouard Juncker und Gaston Zacharias sich einen neuen Bunker in 3 km Entfernung zum Dorf in einem Tannenwald zu bauen (s. Dahl - "um Deeler Bour").

Dahl - "um Deeler Bour"

Der neue Bunker bemaß 4,50 x 2,50 Meter. Der Aushub wurde sorgfältig im Hang verteilt und Gras, Tannennadeln und Moos bedeckt. Um die Tarnung zu verbessern wurden auch neue Tannen gepflanzt. Das Dach des Bunkers bestand aus Baumstämmen welche aus einem benachbarten Tannenwald stammten und aus geklautem Blech. In den Bunker gelangte man durch eine Falltür. Auch ein gut getarntes Fenster war vorhanden. Mit maximale Höhe im Bunker betrug 2 Meter, beim "Schlafraum" waren es allerdings nur 70-80 cm. Mit einem kleinen Ofen wurde der Bunker geheitzt und Essen zubereitet. Wasser bekamen die Refraktäre aus einem nahe gelegenen Bach. Proviant wurde von den Eltern an abgesprochenen Orten hinterlegt.

Derenbach - "a Weichent"

In Derenbach hatten Sébastien Schmitz, Jos Flammang, Paul Kass und Henri Winandy einen Bunker eingerichtet. Sébastien Schmitz besaß ein Jagdgewehr und Paul Kass einen deutschen Revolver.

Während der Rundstedt-Offensive versteckte die Familie Hendel sich hier um den deutschen Verfolgern zu entgehen. Ein Denkmal wurde in der Nähe eines Wasserturms unweit vom Bunker errichtet.

Dorscheid/Neidhausen/Hosingen - "an Etschent"

Im Frühjahr 1944 wurde am Flurnamen "an Etschent" von Franz Kirsch, Pierre Clees und Jos Ferron ein Bunker gebaut. Die folgenden Refraktäre fanden hier Unterschlupf:

- Jules Blasen,

- Mares Zoenen,

- Jean Metzler,

- Camille Poncé und

- Ferd Thinnes

Der Bunker lag zum Teil unter der Erde und bemaß in etwa 3 x 4 Meter. Die Betten lagen übereinander und ein Ofen diente zum Kochen. Die Wände waren mit Holzlatten verkleidet und das Dach bestand aus Blech.

Drauffelt - "op Poler"

Im April 1944 versteckten sich 6 Personen während acht Tagen in einem Übergangsbunker "op Poler". Diese 6 Personen waren: Jos Tholl, André Cournette, Paul Cournette, Frenz Muller, Jos Serres und Louis Grommes. Verpflegung erhielten sie von der Familie Meres.

Drauffelt/Wilwerwiltz/Munshausen/Enscherange

Ende 1942 begann Nicolas Thelen mit dem Bau eines Bunkers in der Gegend Drauffelt/Knaphoscheid, genauer gesagt auf der Flur "op der plaakecher Lay", etwa 30 Meter von der Straße Drauffelt-Wiltz entfernt. Die ersten Bewohner waren zwei Refraktäre deutscher Herkunft, welche vor dem Krieg aber die luxemburger Staatsangehörigkeit angenommen hatten. Da das Reich dies aber nicht anerkannte erhielten sie ihren Einberufungsbefehl welchem sie sich aber widersetzten. Später kamen auch noch andere Refraktäre hinzu: Jules Esser, Roger Wolff, Eugène Stirn und Léon Felten.

Mittlerweile war der Bunker vergrößert worden. Junge Tannenbäume und Moos sorgten für eine gute Tarnung. Die Wände waren mit Baumstämmen verkleidet. Das Dach bestand aus Blechplatten auf Baumstämmen. Hinten befand sich ein Notausgang. Ein Ofen diente als Heizung und zur Nahrungszubereitung. Wasser holte man aus der Kirel, einem nahegelegenen Bach. Zur Verteidigung besaßen sie ein deutsches Gewehr, einen Revolver und ein Jagdgewehr.

Echternach - "Léiwendelt"

Im Bunker "Lëtzert" - gelegen im gleichnamigen Wald - versteckten sich die Refraktäre Jean Hamm, Pierre Mathieu, Robert Weber, François Neisius, Pierre Rach, Robert Wildanger und Victor Woldanger. Wasser holten sie sich aus dem kleinen Lauterborner Fluß. Wie in anderen Bunkern auch, ruhte man sich tagsüber aus und kochte nur nachts. Um keine Spur für die Polizeihunde zu legen umwickelten die Refraktäre ihre Schuhe mit Minzblättern. Täglich erhielten sie Proviant von der Famile Wohl-Lenger.

Der Bunker in Echternach wurde wieder aufgebaut und ein Refraktär-Wanderweg (Sentier des Réfraktaires) wurde angelegt.

Eppeldorf

Nach der Fahnenflucht der beiden Söhne der Familie Weiler sollte die gesamte Famile nach Schlesien umgesiedelt werden. Die Famile wurde aber rechtzeitig gewarnt und der Vater errichtete im April 1944 einen Bunker zwischen Eppeldorf und Beaufort, wo die Eltern, die Tochter und der Onkel sich bis zur Befreiung versteckt hielten. Versorgt wurden sie nachts von Jos und Pierre Bonert und von Nicolas Koenig.

Ein anderer Bunker wurde in einem Steinbruch in einem Nadelwald gebaut. Hier fanden Emile Becker, Hubert Bonert, Jean Gilbertz, Aloyse Siebenbour, Jos Weiler, Nic Weiler und Louis Greisch. Sie verfügten über mehrere Gewehre. Für Verpflegung sorgten: Nicolas Koenig, Jos Bonert, Mathias Koenig, Gerg Kirschten und Jean Bretz.

Esch-sur-Alzette/Rumelange - Bunker "Eisekaul" - Mine Prince Henri

Die wachsende Zahl an Refraktären und die wachsende Gefahr der Verhaftung brachten die Resistenzler des LRL und der PI-MEN dazu, eine alte Eisenerzmine als Versteck einzurichten. Die Wahl fiel auf den "Bunker Eisekaul" - auch "Mine Prince Henri" genannt. Diese Stollen waren relativ sicher, da sie mehrere Fluchtmöglichkeiten, bzw. Ausgänge boten. Die alten Stollen verbinden nämlich Esch/Alzette mit Rumelange und Audin-le-Tiche. Der Eingang in Esch/Alzette befand sich im "Burbacher Lach" und der Haupteingang befand sich in Rumelange im "Héisenger Lach".

Am 28. April 1944 waren Léon Beckius und Nic Schmit gefolgt von Michel Gronimus die ersten "Gäste". Andere Refraktäre folgten. Anfangs hielten sie sich in einem kleinen Sprengstofflager auf. Durch die wachsende Zahl an neuen Refraktären wurde aber schon bald ein größerer Stollen eingerichtet. Der Stollen befand sich in etwa 70 Metern unter der Oberfläche und hatte eine Länge von 2 km. Schlußendlich hielten sich insgesamt 25 Personen hier versteckt:

- Léon Beckius,

- Raymond Bonn,

- Félix Carioli,

- Rino Chemelli,

- Nicolas Daxhelet,

- Emile Decker,

- Michel Doffing,

- Joseph Frembs,

- Michel Gronimus,

- Jean-Pierre Haas,

- Martin Heirend,

- Joseph Hermes,

- Théo Jacoby,

- Victor Kayl,

- Lucien Klein,

- Roger Lorent,

- Pierre Mathieu,

- Pierre Nilles,

- Arthur Reuter,

- Nicolas Schmit,

- Jean Tholl,

- François Wagner,

- Mathias Welter,

- Henri Wolter und

- Ernest Zimmer.

Esch-sur-Alzette - "Ellergronn"

In der Nähe von Esch/Alzette, unweit der französischen Grenze hatte Nicolas (genannt Cloos) Simon-Urbing einen Bunker eingerichtet in dem sich Emile Perlet, Marcel Decker, René Folmer, Fred Kuntzer und Henri Hunnewald während 3 bis 8 Monaten aufhielten. Für Verpflegung sorgten u.a. Cloos Simon, Pierre Simon und Pierre Hunnewald. Sie verfügten über deutsche Gewehre und Revolver.

Esch-sur-Alzette - "um Kaazebierg"

Unweit der französischen Grenze, neben der Seilbahn, versteckten sich die beiden Refraktäre Jean Heinisch und André Zirves in einer mit Blech überdeckten Hütte. Jean Heinisch verbrachte ein Jahr hier, André Zirves 2 Monate. Nach der Befreiung konnten sie ihr Versteck wieder verlassen.

Esch-sur-Sûre - "a Pëtzbich"